コラム

2023/12/24

【DIY初心者向け】防草シートの貼り方は簡単|コツや下地処理も解説

「DIYで人工芝を敷きたい」

「できる限り雑草が生えないようにしたい」

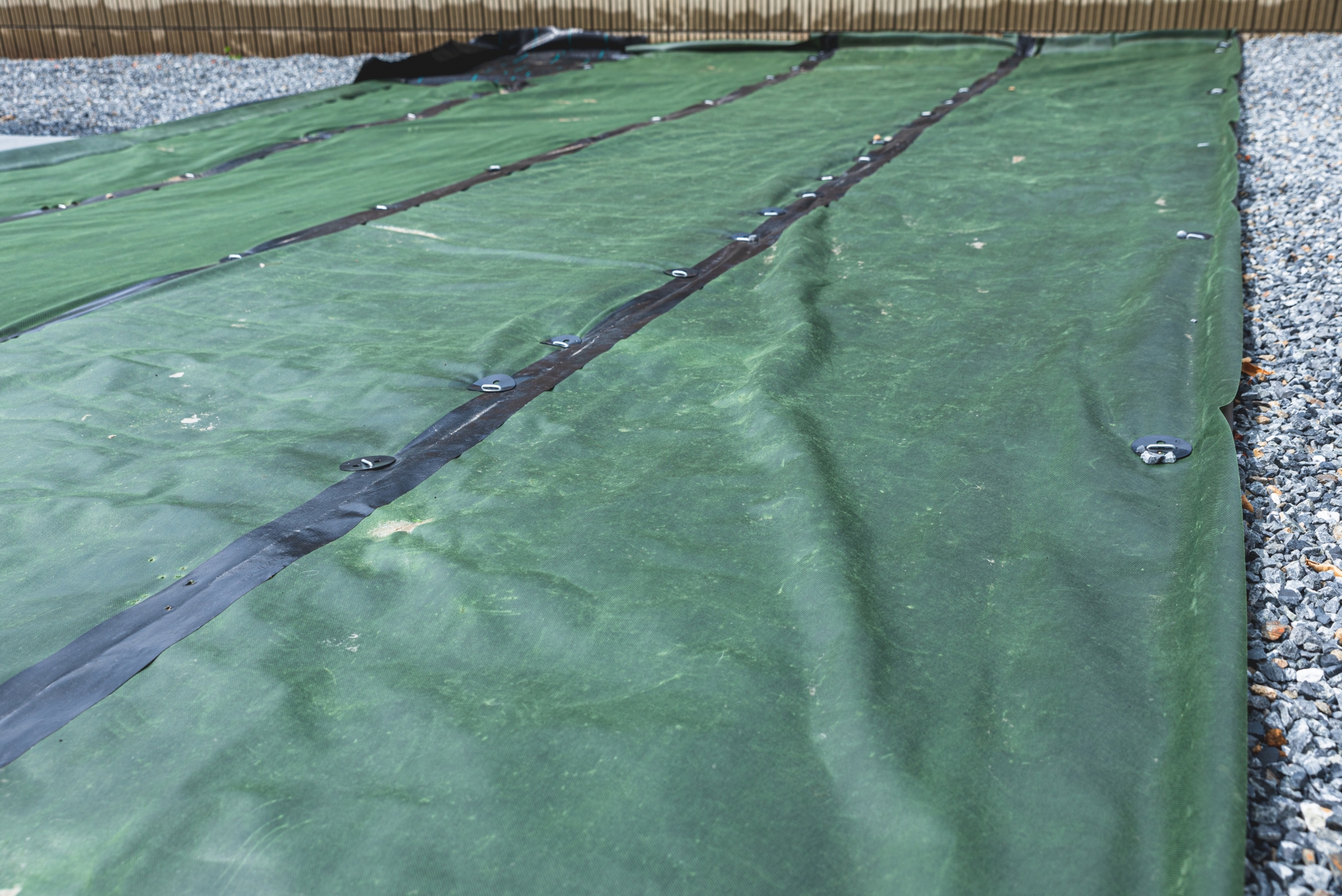

雑草対策として有効な防草シートは、丁寧に施工しないと効果を発揮できません。防草シートを敷いたのに雑草が生えてきては意味がありませんよね。

防草シートを貼るときは、下地作りや繋ぎ目をきれいにするのが大切です。きれいに施工するには事前にコツを知っておくといいでしょう。そこで当記事では、防草シートを貼るときのコツや下地処理について解説します。

防草シートの貼り方を理解し、できる限り雑草が少ない庭を作りましょう。防草シートだけでは見た目が悪いため、上に人工芝を敷くとよりおしゃれな庭ができます。

防草シートを貼るのに必要な道具

防草シートを貼るのに必要な道具は以下の通りです。

- 防草シート

- 固定ピン

- 防草シート用テープ

- 防草シート用接着剤

- ハサミ

- 軍手

- メジャー

- 重石

- レーキ(トンボ)

防草シートをしっかり固定すれば風や衝撃でめくれにくくなるので、固定ピンだけでなくテープや接着剤も併用するのがおすすめです。重石は2人以上で作業するときでも便利なので、100円程度のコンクリートブロックを用意しておくといいでしょう。

また、レーキは雑草を集めたり整地したりするときに使います。防草シートを貼るのに下地作りは重要なので、レーキも用意しておきましょう。

防草シートを貼る前の下地処理が大事

防草シートをきれいに貼るには下地処理が重要です。下地処理がうまくできていなかった場合、以下のような問題が発生します。

- 地面が凸凹になり、見た目が悪くなる

- シートと地面の間に隙間ができ、雑草が生えてくる

- 防草シートがめくれやすくなる

- 凸凹で子どもやペットが転びやすくなる

上記の理由から、防草シートを貼る前には除草剤を使用し、雑草を枯らしたりレーキで地面を平にしたりするのが重要になります。

下地処理に時間をかけきれいに整地すれば、雑草が生えにくく防草効果の高い庭が完成するでしょう。

防草シートを貼る前の準備

防草シートを貼る前の準備として下地処理の重要さを紹介しました。しかし、このままではどうやって下地を作ればいいかわからない方もいるでしょう。そこで、具体的な下地処理を紹介します。

- 生えている雑草を除去する

- 地面を平らにする

上記2つを意識して下地処理を行えば、防草シートを敷いたときに高い効果が得られます。

生えている雑草を除去する

下地処理ではじめに行うのは雑草除去です。雑草が残っていると防草シートを敷いたときに地面が凸凹してしまい、見た目や安全性に影響するからです。

雑草は根っこが残っていると、わずかな光や水分でも防草シートの下で成長する可能性があります。雑草を除去するときは根っこから完全に枯らすのが重要です。除草剤を使用し、徹底的に枯らしましょう。

また、除草剤は「茎葉処理型除草剤」を使うのがおすすめです。茎葉処理型除草剤は茎や葉から成分を吸収し、根っこまで浸透して枯らします。完全に枯れるには数日かかるため、除草剤を散布したあとは数日待ちましょう。

雑草が完全に枯れたあとは、レーキで集めて「一般廃棄物」として燃えるゴミで処分します。枯れた後の雑草は体積も小さいので、ゴミ袋に集めてそのまま捨てられます。

関連記事:庭の草取りに必要な道具は?楽な方法はあるの?草取りが不要になる対策も紹介

地面を平らにする

雑草を除去してきれいになったあとは、小石や気になるゴミをできる限り除去しましょう。小石が残っていると、地面の凸凹や固定ピンが刺さらない原因になってしまいます。

小石は、防草シートを敷いたあとに気づいても除去できません。そのため、少しでも気になる石があれば下地処理の段階で除去しておくのがおすすめです。地面を平らにするときに行う順番は、以下の通りです。

- できる限り小石を除去する

- レーキで地面の高さをそろえる

- 散水して地面を沈ませる

- 地面が凸凹したら再度レーキで高さを整える

石が除去できたらレーキで地面の高さをそろえます。地面が硬い場合は、クワで耕したあとにもう一度レーキを使いましょう。

地面の高さが均一になったら、散水して地面を沈ませます。散水後、地面が凸凹した場合は、再度レーキで整えます。以上で整地は完了です。

また、防草シートを施工する前に「土壌処理型除草剤」を使用するのがおすすめです。あとから生えてくる雑草に効果がある除草剤で、地中にある種の発芽を防止してくれます。

【きれいに貼りたい】防草シートを貼る際のコツ

防草シートをきれいに貼るためのコツを紹介します。

- 防草シートは15cm以上重ねる

- 今生えている雑草を完全に枯らす

防草シートをきれいに貼れば、高い除草効果が期待できます。防草シートの繋ぎ目に隙間ができたり雑草が生えたまま施工したりすると、見た目が悪くなります。

防草シートは15cm以上重ねる

防草シートを施工する際は、必ず繋ぎ目を15cm以上重ねましょう。防草シート同士をしっかり重ねておかないと地面に日光があたってしまい、雑草が成長するからです。

高耐久・高品質の防草シートでも、繋ぎ目を重ねておかないと雑草は必ず生えてきます。庭全体に防草シートを施工しようとすると多額の費用がかかります。せっかく手間と費用をかけて施工したのに、すぐに雑草が生えてきたら嫌ですよね。

防草シートを用意するときは、庭の大きさに合わせるのではなく、15cm以上の重ねしろも考慮して購入しましょう。

今生えている雑草を完全に枯らす

雑草を処理するときは除草剤を使用するのがおすすめです。除草剤を使えば、広い面積を処理するときに手間を減らせます。

除草剤はコストが安く、数日で枯れるため利用しやすい雑草対策です。ただ、デメリットもあります。

- 人体やペットへの悪影響

- 環境への悪影響

- 効果が持続しない

除草剤の散布後に防草シートを施工するなら、人体やペットの悪影響、効果の持続性はあまり意識しなくてもいいでしょう。

また、除草剤は翌日に雨が降らない、晴れた日の午前中に散布するのがおすすめです。雨予報の前日に散布すると除草剤が雨で流れてしまい、効果を発揮できません。

防草シートを貼る前には除草剤で雑草を完全に枯らし、きれいな下地を作りましょう。

関連記事:芝生によく生える雑草と対策とは?人工芝に効果的な雑草の予防策も紹介

何を重視したらいい?防草シートの選び方

防草シートには種類がたくさんあり、どれがいいのかわからない方も多いでしょう。そこで、最低限知っておきたい防草シートの選び方を紹介します。

- 耐久性があるか

- 遮光性があるか

防草シートには織布と不織布があり、不織布のほうが耐久性に優れています。一方、価格は織布より高い傾向があるので、自分の希望に合った防草シートを選びましょう。

耐久性があるか

防草シートを選ぶときは耐久性が大事です。耐久性が低いものを選ぶと、1〜2年で貼り替える必要があるからです。

一般的に織布は約5年、不織布は10年使用できるといわれています。不織布の中でもポリエステルがもっとも耐久性が高く、砂利の下だと半永久的に使える商品もあります。

一方で、防草シートの弱点は紫外線です。紫外線があたり続けると劣化して破けてしまい、そこから雑草が生えてきます。そのため、できる限り防草シートを貼り替えたくない方は不織布、こまめに貼り替えてメンテナンスしたい方は織布を選ぶといいでしょう。

遮光性があるか

防草シートには日光を遮る「遮光率」が存在します。遮光率が高ければ高いほど、防草効果も高まります。

遮光率は商品のパッケージに記載があるため、できる限り高いものを選びましょう。フィルムが黒いものや厚みがある防草シートは、遮光率が高い傾向にあります。

また、水はけも考慮しておきましょう。水はけが悪いとシートの上に水が溜まり、そこから雑草が生えてくる可能性があります。水はけのよさは「透水性」で表記されているので、商品の購入時には同時に確認しておくのがおすすめです。

防草シートを長期間維持するには定期的に点検しよう

防草シートを施工したあとは、なるべくきれいな状態で維持したいですよね。長期間維持するためには、以下の項目を定期的に点検するといいでしょう。

- 固定ピンの間から雑草が生えていないか

- 防草シートを重ねたところから雑草が生えていないか

- シートが擦り切れていないか

- 雨風によって破損していないか

雑草を放置すると防草シートを破ってしまい、気づくのが遅れるともう一度下地処理からやり直さないといけないことがあります。そのため、定期的に雑草が生えていないか確認しておきましょう。

定期的に防草シートの状態を確認しておくことで、劣化を発見できたり早めに雑草の対策ができたりします。また、寿命を伸ばすことにもつながるため、防草シートの点検は重要です。

防草シートを固定するピンも重要

防草シートだけでは風でめくれてしまうため、固定ピンで固定する必要があります。そこで、固定ピンについて紹介します。

- 固定ピンは雑草の成長を防止できる

- 長いピンと短いピンを用意しておく

- ピンの材質にも特徴がある

固定ピンは50cmごとに打ちます。また、固定ピンと同時にテープや接着剤を使用すると、高い防草効果が得られるでしょう。

固定ピンは雑草の成長を防止できる

固定ピンを使用すれば、間接的に雑草の成長を防止できます。防草シートの繋ぎ目は風でめくれるため、放置していると雑草が生えてきてしまいます。固定ピンで防草シートがめくれないようにしておけば「知らない間に雑草が生えてきた」という状況は防げるでしょう。

また、防草シートの下から雑草が生えてきた場合、雑草がシートを持ち上げることがあります。この場合も防草シートを固定していないとめくれてしまうため、固定ピンが活躍します。

固定ピンは単に防草シートを固定するだけでなく、雑草の成長を防止する効果もあるため、メンテナンスの手間を減らすこともできるでしょう。

長いピンと短いピンを用意しておく

固定ピンを使用する際は、地面の硬さに合わせて長いピンと短いピンを用意しましょう。固定ピンは長いほど固定力が強くなる傾向があり、地面の状況に合わせてピンを選ぶのが重要です。

また、固定ピンでもっとも販売されているのは、15cmのピンです。15cmのピンは、防草シートは家庭の庭で施工されることが多く、価格的にもバランスが取れています。他にも20cm〜50cmもありますが、50cmは工事業者向けなので、家庭では使用しません。

地面の状況ごとに適したピンの長さは、以下の通りです。

| 地面状況 | ピンの長さ |

| 地面が硬い、石が多い | 20cm |

| 地面がやわらかい、石が少ない | 25cm以上 |

| 風当たりが弱い | 15〜20cm |

地面がやわらかい場合、深くまで固定しないとすぐに外れてしまいます。砂浜で短いピンを刺してもすぐに抜けてしまうのと同じです。

固定ピンを購入する際は、庭の地面状況に応じて長さを変えて適切に固定しましょう。

ピンの材質にも特徴がある

固定ピンにも材質があり、それぞれ特徴が異なります。

| メリット | デメリット | |

| プラスチック | 価格が安い 錆がシートに付着しない | 硬い地面だと折れる 耐久性が低い |

| 鉄 | 価格が安い 錆びると抜けにくくなる | 錆がシートに付着する 太さによって耐久性が違う |

| ステンレス | 硬い地面でも折れない 錆びがシートに付着しない | 価格が高い 錆びないため抜けやすい |

価格が安く強度も高いため、もっとも使用されているのは鉄の固定ピンです。ピンが錆びると地面との固定力が増し、時間が経つごとに抜けにくくなります。

また、プラスチックは紫外線により劣化しやすく、ステンレスは価格が高い傾向があります。そのため、どれがいいかわからない方は、価格と耐久性のバランスが取れている鉄製のピンがおすすめです。

【雑草ゼロ】DIYより業者に依頼すると確実

防草シートを貼ること自体は難しくありません。ただ、下地処理や雑草の処分が大変なので、DIYで施工するのを悩んでいる方も多いでしょう。

下地処理がうまくできないと、防草シートを施工しても雑草は生えてきます。また、地面が凸凹になり子どもやペットが遊べる場所にできない可能性もあります。

少しでも防草シートの施工が不安な方は、業者に依頼するのがおすすめです。業者に依頼すれば施工後には確実にきれいな庭ができあがりますし、子どもやペットも遊ばせられます。

ただ、防草シートだけでは庭の景観がよくないので、見た目が気になる方はシートの上に人工芝や砂利を施工するのがおすすめです。

関連記事:人工芝の費用はいくら?天然芝との違いやDIYで施工する手順、メリットやデメリットを紹介

防草シートの上は人工芝がおすすめ

防草シートの上に施工するなら人工芝がおすすめです。人工芝には以下のような特徴があります。

- 青々とした景観を一年中楽しめる

- メンテナンスの手間が少ない

- 子どもやペットの遊び場にできる

防草シートの上から施工するので雑草も生えにくく、人工芝は水はけも対策されています。もりかわ人工芝では、オリンピック委員会選定工場と選定した高品質な人工芝を、低価格で提供しています。

ホームページから施工面積を入力するだけで見積もりできるので、気軽にシミュレーションしてみてください。

関連記事:人工芝の費用はいくら?天然芝との違いやDIYで施工する手順、メリットやデメリットを紹介

防草シートは丁寧に施工しよう

防草シートをきれいに貼るには丁寧に施工するのが重要です。主に以下の項目に気をつけましょう。

- 防草シートは15cm以上重ねる

- 雑草は根っこから枯らす

- 下地処理は丁寧に

- 固定ピンを使用する

固定ピンは、50cm間隔で打つと効率よく防草シートを固定できます。また、材質は価格と固定力のバランスが取れている鉄がおすすめです。

ただ、防草シートだけでは庭の見た目がよくないため、人工芝を同時に施工するといいでしょう。雑草対策の効果も上がり、庭もおしゃれになります。もりかわ人工芝の施工例を、ぜひ一度ご覧ください。

【施工例】

トップ

トップ